相沢忠洋は小学校をやっと卒業できたようで厳しい生活でしたが、考古学への興味は捨てませんでした。浅草の履物屋の小僧をしながらも上野の博物館に通っていました。終戦の19歳で桐生に復員、1946年11月岩宿の関東ローム層から黒曜石の石器を発見、しかし旧石器とは断定できずに、さらに行商の傍ら発掘をしました。当時、1万年以上前の日本は火山灰が積もる洪積世(こうせきせい)で無人の地とされていました。1949年7月に相沢は槍先型石器を発見、明治大学大学院生の芹沢長介と会い、岩宿から石器が出るという話をしています。2人は生涯の師弟となります。

納豆の行商で生計をたてていた相沢にとって電車賃もなく、たびたび朝3時に赤城山麓を商売道具の自転車で出発、中山道を100km以上走り、昼ごろ東京に到着、芹沢などから教えを得、夕方東京を出て深夜に戻ってました。

芹沢の報告を聞いた明治大学杉原助教授は9月8日に相沢を呼び、石器を鑑定、調査団を率い11日から13日まで岩宿で試掘を行い、最終日終了の5時10分前に杉原助教授のスコップが両面加工の楕円形握槌(ハンドアックス)を掘り当てたのが、日本の旧石器研究の初めとされています。しかし、この発見も考古学で競っていた東大などは容易に認めませんでした。

余談ですが、杉原助教授は、論文で相沢忠洋を斡旋の労を取った協力者として紹介するだけで、相沢を岩宿遺跡の研究者とする芹沢と対立、後に芹沢が東北大学に移ると、2人は旧石器の研究で一層対立していきます。何やら2000年に発覚する旧石器ねつ造事件の伏線がこの頃からあるようです。

1967年(昭和42年)に相沢は日本の文化向上に尽くしたが報われることの少ない人に対して与えられる第一回吉川英治賞を受賞します。

考古学分野で民間人が活躍するのは日本と特異な現象と言いますが、岩宿遺跡は、民間研究者の豊富な知識と地道な努力の結晶が、大発見に繋がったことを示しています。

A地点にある案内板には1949年の発掘調査の写真があり、右から杉原、芹沢、岡本、相沢とその協力者の堀越、加藤の6名が切土に向かって一列に並び作業をしています。

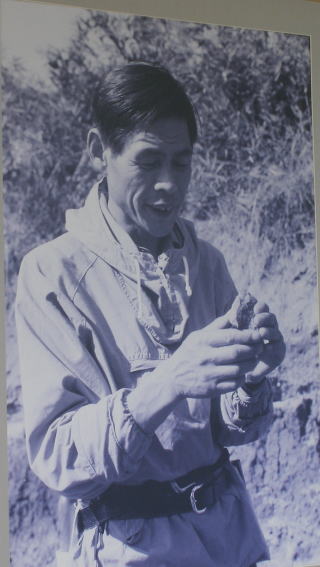

路の反対側のB地点には地層を示すドームが作られ、相沢の銅像もあります。出土品と相沢忠洋の功績は近くの岩宿博物館で見ることができます。

岩宿遺跡はみどり市の丘陵にあり、最初の発掘調査が行われたA地点と称す場所は史跡となっています。石垣の最上段部分から最初の石器がでました。

岩宿博物館には付近から出土した数々の石器の展示、発掘調査の模様などの解説はもちろん、全国で出土した石器の石材、石器の製作過程、氷河期であった旧石器時代の人が住む鹿の皮の家の模型やマンモス象の化石なども展示、旧石器時代研究のメッカのようでもあります。

明大博物館には、岩宿遺跡からの出土品がたくさん展示されています。無料ですので、見学してみます。

岩宿Ⅰからの出土したナイフ型石器、局部磨製石器、打製石器、剥片などがあります。岩宿Ⅱとしてはナイフ型石器、円錐状石器などで狩猟生活に移行していったことが分かります。さらに岩宿Ⅲと考えている層からは掻器などがあり、石の種類も豊富になり、地方と交流していったことも想像できます。

また調査をした東京の明治大学博物館ではより詳細な出土品を見ることができます。また、最初に発見された槍先型石器は相沢忠洋記念館にあります。

相沢忠洋により日本で最初に旧石器時代の遺跡として発見されたのが群馬県みどり市の岩宿遺跡です。