当遺跡は、日本で最初の旧石器時代の石器を発見した岩宿に次いで2例目となる石器を、中学生が南関東で初めて発見してことでも有名です。

西から流れる石神井川はオセド山と称される独立丘陵で大きく迂回します。岩宿遺跡の発見の公表から2年後となる1951年(昭和26年)3月29日(27日という説もある)に中学3年生の滝澤 浩氏は、丘陵南北に貫く栗原新道の東側の切通しのような断面となった関東ローム層中から、黒曜石製石器一点と礫群の露出を確認し、この事実を武蔵野郷土館(江戸東京博物館の前身)に連絡、7月に明治大学による調査が始まります。最初の調査地点は現在住宅が隣接するA地点ですが、 岩宿と同じく杉原壮介助教授と芹澤長介氏などのメンバーで瀧澤少年も参加しています。

縄文時代より古い文化の存在はまだ疑問視されていた時代のことですが、発見されたナイフ形石器は、非常に特徴的で「茂呂型ナイフ形石器」として標準型式の一つになっています。私も触ったことがありますが、片方の縁辺は鋭くナイフのようで、残りの縁辺は加工された二側縁加工のナイフでした。

発見された石器類は明大博物館で見学することができます。黒曜石は、神津島か長野か箱根か、あるいは他の地域か、またどのようにもたらされたか興味あるところです。

また、こぶし大の礫群も集中したところから出土、多くは焼けていることから石焼、石蒸し料理に使用されたと考えられています。

ちなみに、最初の調査報告書に現地を茂呂山と書いてありますが、茂呂山は遺跡南側の丘陵で、現地は板橋区茂呂町のオセド山です。

発見した瀧澤少年は、明大考古学研究室に進み考古学者となり、また、この発見に触発された多くの少年が遺跡堀りを行ったとされています。

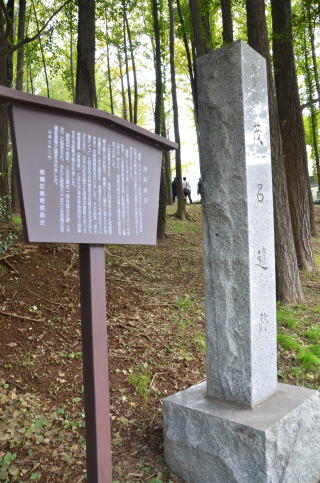

現在は東京都指定の史跡でフェンスに覆われ、中に入ることができませんが、秋に行われる東京都文化財ウィークにだけ小高い山を訪れることができます。

まだまだ多くの石器などが眠っていることと思います。

![]()

鈴木遺跡を源流とした石神井川は西武新宿線に沿って流れ、三宝寺池からの流れと合流し、さらに東に進み豊島園、板橋を通り、王子で墨田川に流れてきます。

しかし、かつての石神井川は上野不忍池に注ぎ、古東京湾にと流れていましたが、この越流が起きたのは、縄文海進によるものとされ、縄文前期から中期に生じたものになります。